【开篇爆点:一场本不该发生的手术】

2018年8月27日,深圳某三甲医院的手术室里,77岁的退伍军人张玉华躺在手术台上。她的腹部被划开,主刀医生熟练地切除了她的胰腺、胆囊、十二指肠、远端胃及周围淋巴组织——这是一台针对"胰腺癌"的根治性手术。

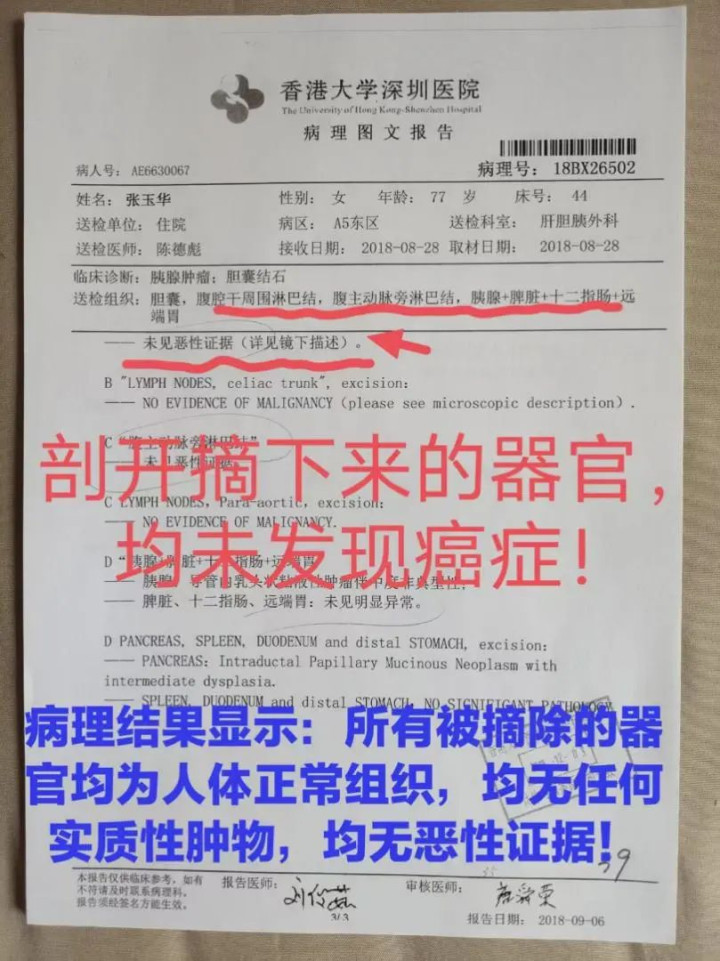

然而,术后病理报告却显示:这些被切除的器官里,根本没有癌细胞。

三个月后,这位曾经身体硬朗的老人因肝功能衰竭痛苦离世。而更令人震惊的是,涉事医生至今仍在同一家医院坐诊,家属奔波6年,却始终无法追究其刑事责任……

【事件回溯:从体检到死亡的100天】

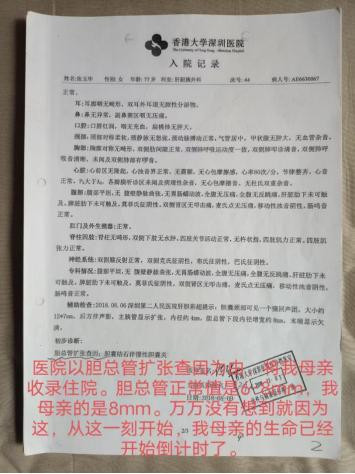

1. 体检入院:8毫米胆管扩张引发的悲剧

2018年8月初,张玉华在港大深圳医院体检时发现胆管扩张8毫米(正常值6-8毫米),被诊断为"胆囊结石伴慢性胆囊炎"收治入院。

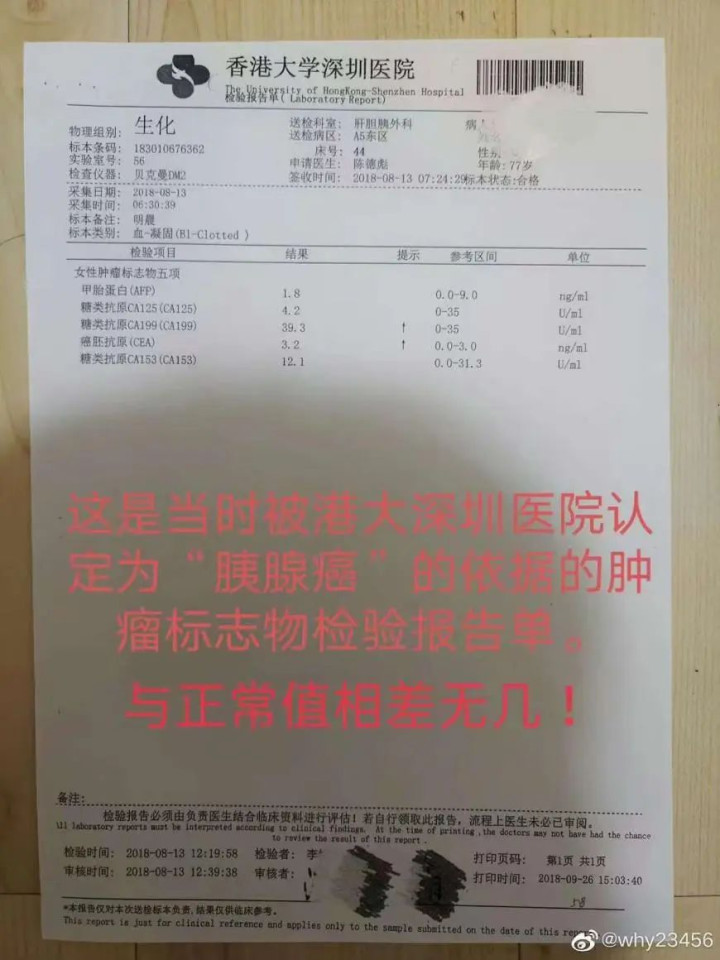

关键疑点:后续CT、彩超均未发现占位性病变,5项肿瘤标志物仅两项略高,完全不满足癌症诊断标准。

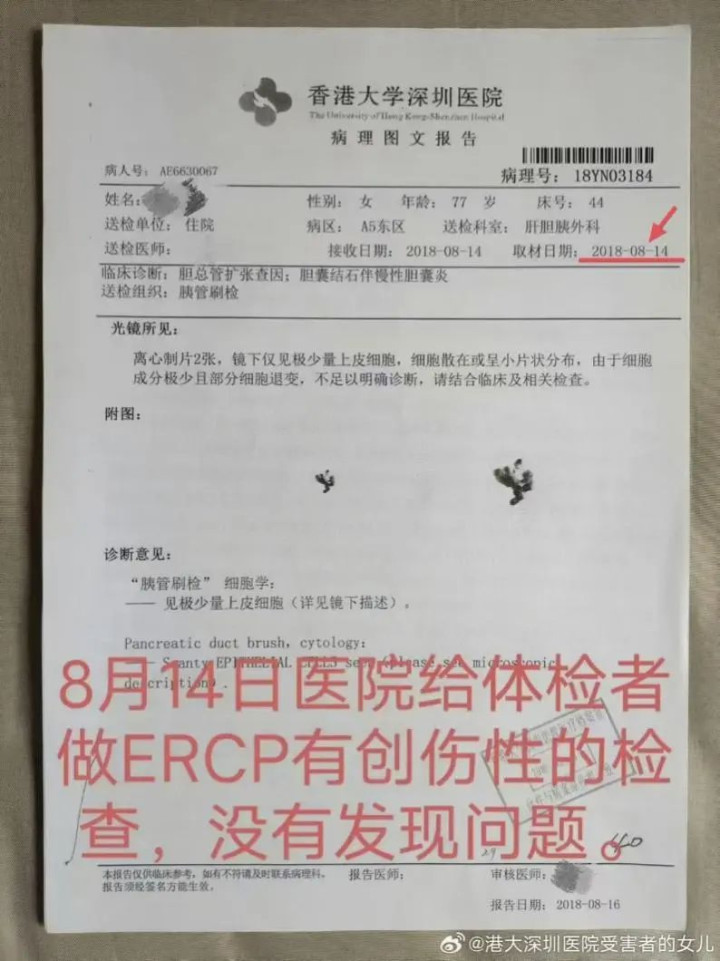

2. 检查乱象:有创ERCP与PET-CT的"致命顺序"

医生跳过无创的核磁共振,直接安排有创ERCP手术(从鼻腔插入器械至胰腺取活检),结果病理报告显示"细胞成分极少,无法确诊"。

更荒唐的是:ERCP术后仅2天,医生又安排患者进行PET-CT检查(需注射显影剂)。

医学常识:有创检查后需等待伤口愈合再做PET-CT,否则显影剂会在炎症部位聚集,造成"假阳性"。北京301医院专家证实:"这相当于人为制造癌症伪影。"

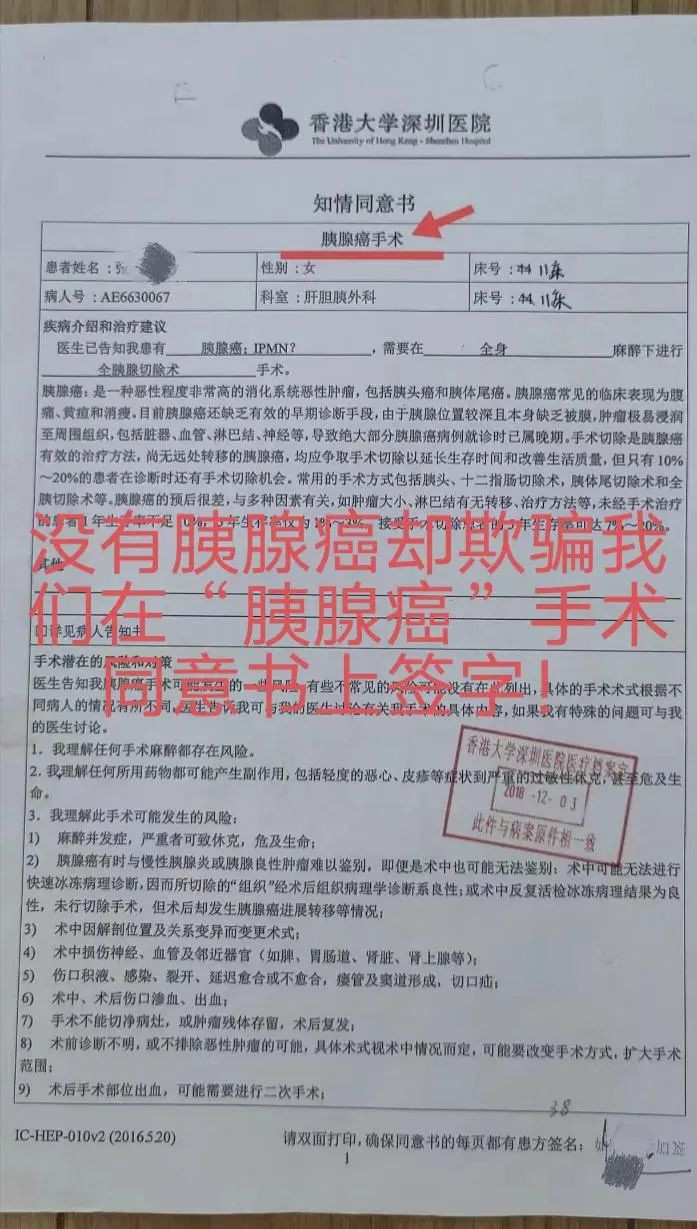

3. 仓促手术:未确诊就切除5个器官

医生仅凭外院PET-CT报告(结论仅为"恶性肿瘤可能性大"),直接确诊"胰腺癌",要求家属签署全胰腺切除术同意书。

术中惊现反转:手术记录显示,医生未发现肉眼可见的肿瘤,却仍按原计划切除器官。术后病程记录甚至还在标注:"胰腺肿瘤?"——一个问号,夺走了一条生命。

4. 痛苦离世:器官缺失引发的连锁衰竭

术后老人无法进食、严重腹泻,3个月内3次住院,最终因代谢紊乱、肝功能衰竭去世。

尸检真相:被切除的器官病理检查均未见恶性证据,死亡直接关联手术创伤。

【司法拉锯战:医院全责赔偿,医生全身而退】

1. 法院判决:医院承担100%责任

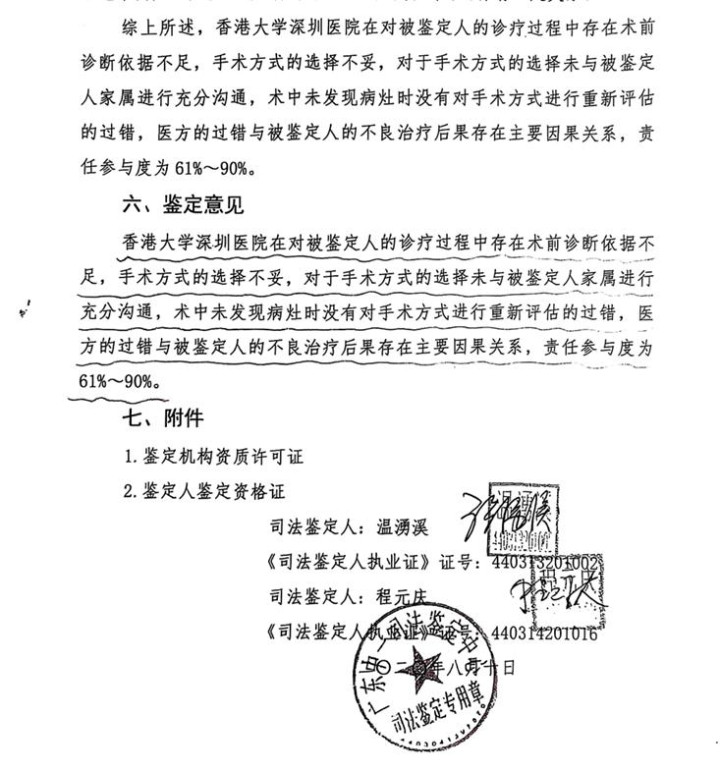

司法鉴定认定:诊断依据不足、手术选择错误、术中未重新评估,过错与死亡存在主要因果关系。

2023年终审判决:医院赔偿62万元,但涉事医生未受任何处罚。

2. 家属的愤怒:为何不追究刑责?

主治医生纪某被指控:

故意颠倒检查顺序,导致PET-CT结果失真;

术中明知无肿瘤仍切除器官,涉嫌"故意伤害";

同年另一起类似事故赔偿案中,同样由他主刀。

警方态度:6年来既不立案,也不出具《不予立案通知书》,变相阻挠家属申诉。

3. 卫健委的"甩锅":过了2年追责期?

卫健委承认医院存在"未及时告知病情"的过错,但以"违法行为超过2年追责时效"为由拒绝行政处罚。

律师驳斥:违法行为持续至患者死亡(2018年12月),家属2020年10月投诉,根本未超时效!

【深度追问:医疗事故为何难追刑责?】

1. 法律漏洞:医疗事故罪形同虚设

根据《刑法》第335条,医疗事故罪最高仅判3年,且需证明医生"严重不负责任"。

现实困境:

法院判决通常以"技术过失"为由,回避"主观故意"认定;

医疗机构倾向"赔钱了事",掩盖责任人。

2. 行业潜规则:"集体决策"成护身符

365建站客服QQ:800083652

涉事医生辩称手术是"团队决定",但手术记录显示主刀医生拥有最终决策权。

更讽刺的是:该医生目前仍任肝胆胰外科副主任,官网介绍称其"擅长精准诊疗"。

3. 患者维权之痛:鉴定难、立案难、追责难

鉴定依赖医疗系统:本案司法鉴定耗时2年,期间家属多次被暗示"别较真";

立案需"初步证据":但病历、检查报告等关键证据均掌握在医院手中;

行政处罚"高举轻放":卫健委仅发一纸《整改意见书》,涉事医生毫发无损。

【社会警示:我们如何避免成为下一个"张玉华"?】

1. 给家属的建议:就医时必问3句话

"诊断依据是否充分?国际指南如何推荐?"

"是否有更保守的治疗方案?"

"术中若发现与预判不符,是否会暂停手术重新评估?"

2. 给制度的呼吁:医疗追责必须"刑民并举"

修改《医疗事故处理条例》:明确重大过错直接入刑,取消"2年追责时效"限制;

建立"医疗黑名单"制度:对多次涉案医生终身禁业;

引入第三方监督:由检察院直接介入恶性医疗事故调查,避免"行业保护"。

3. 给医生的忠告:敬畏生命,而非敬畏流程

当一位77岁老人的腹腔被打开,却找不到预想的肿瘤时,停下手术刀比坚持"原计划"更需要勇气。

【结语:莫让"救死扶伤"沦为"合法伤害"】

张玉华的病例档案里,那张写着"胰腺肿瘤?"的手术记录,像极了中国医疗纠纷的现状——一个巨大的问号,悬在所有患者头顶。

当我们老去,躺在手术台上时,谁能保证自己不会成为下一个"被误诊的癌症患者"?

请留言讨论:

#医生误切器官该不该坐牢?

#如何堵住医疗事故追责漏洞?

#你遇到过过度医疗吗?